いよいよ、決済3部作(?)の最終話、CLS決済システムの話です。

新卒で入ったIT会社での最後のプロジェクト、そして、新人だった夫と、親しくなったプロジェクトでもあります。

円決済システム

→ 銀行間の円決済は日本の中央銀行、日銀で行われています

国際決済システム

→ SWIFTは国際決済のための指図メッセージ

→ SWIFTは国際決済のための指図メッセージ(後半)

外国為替決済のリスク、ヘルシュタット・リスク

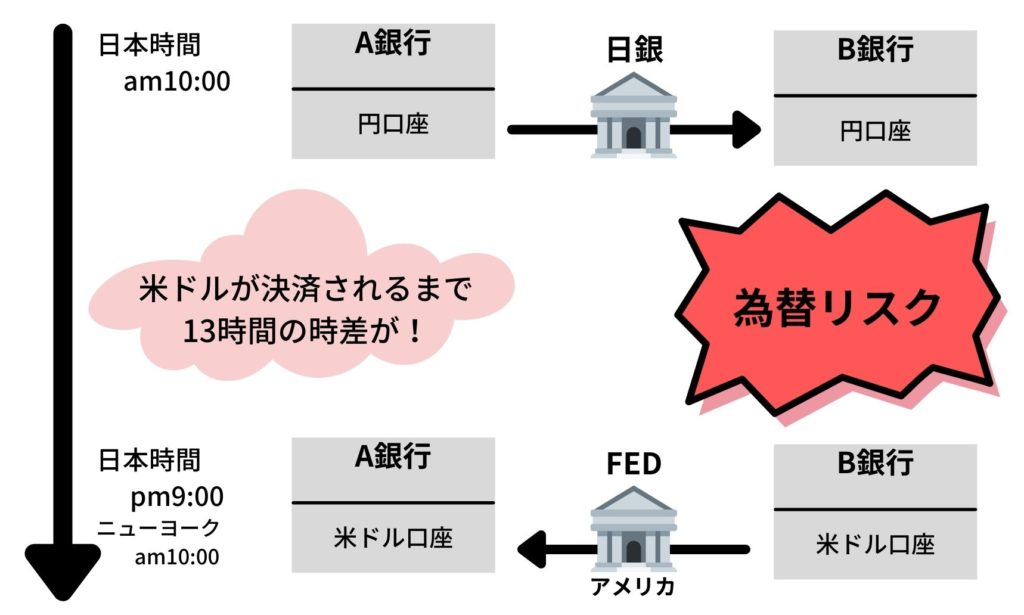

以前、日銀の話で書いた通り、各通貨の決済はそれぞれの国の中央銀行で行われます。

例えば、A銀行が「円」を売ってB銀行から「米ドル」を購入するケースを考えてみます。

- 決済日到来。

- 最初に営業時間を迎える日本で、A銀行の円口座からB銀行の円口座へ、「円」が受け渡されます。(日銀での決済処理が行われた)

- 13時間後、ニューヨークで営業時間到来。

- B銀行の米ドル口座からA銀行の米ドル口座へ「米ドル」が受け渡されます(FEDでの決済処理が行われた)

2.と4.は、同じ決済日の対になる取引ですが、円と米ドルの取引の間には13時間ものズレが。

A銀行は、円を支払った13時間後にしか、米ドルを受け取れません・・・。

これが外国為替取引における、時差リスクです。

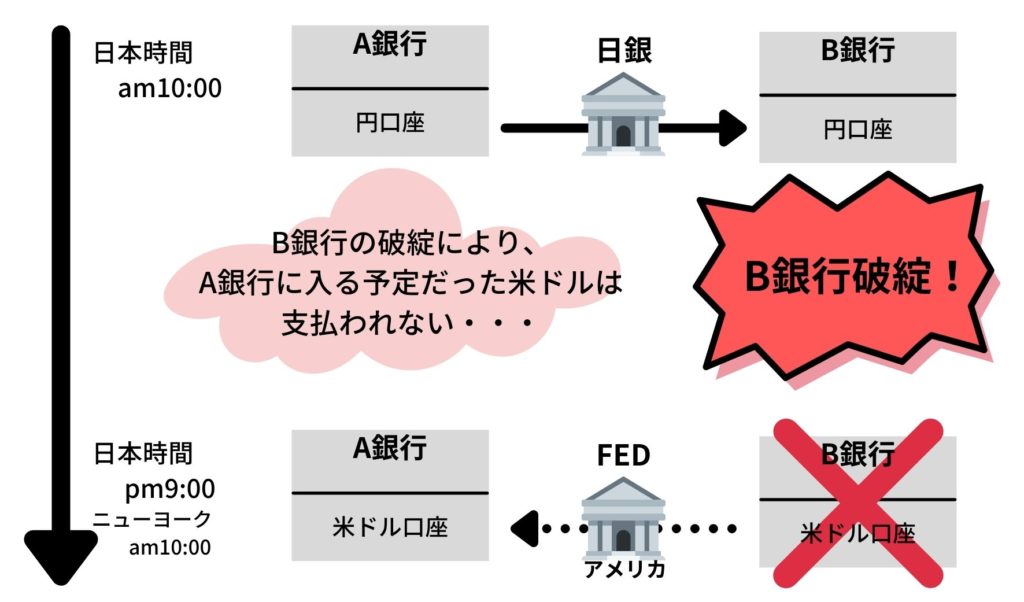

実際に大きな事件が起こりました。

1974年に、旧西ドイツのヘルシュタット銀行がアメリカの市場が開く前に破綻したことにより、米ドルを受け取る予定であった多くの銀行が、損失を被ったという出来事です。

銀行が夕方に破綻してしまったことで、欧州時間の決済のみ執行され、アメリカ時間での決済が執行されなかったわけです。

なので、外国為替の時差による決済リスクを、この事件になぞらえて、「ヘルシュタット・リスク」と呼ぶのです。

CLS銀行

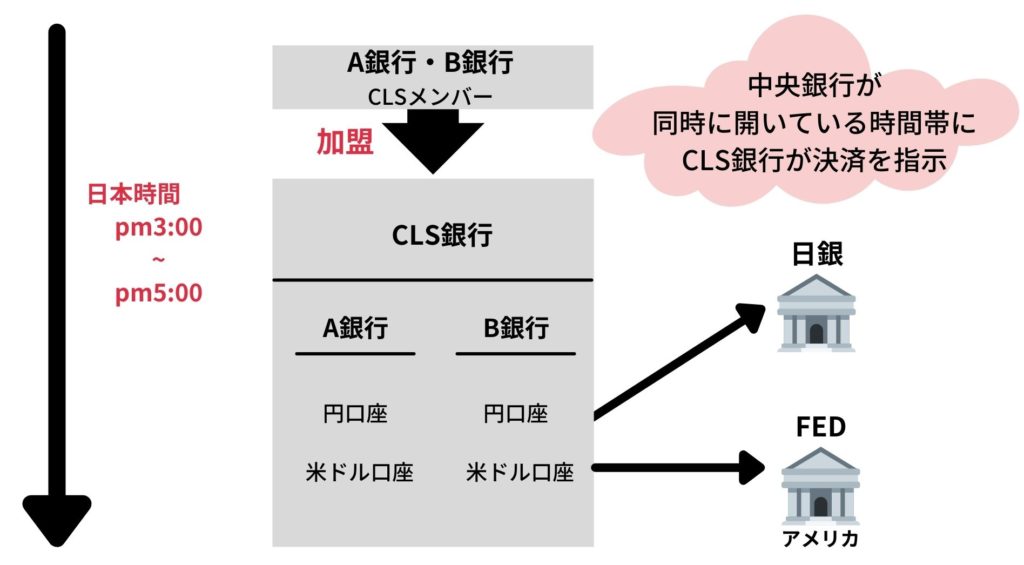

「ヘルシュタット・リスク」を無くすために考えられた仕組みが、CLS決済(Continuous Linked Settlement)です。

24時間営業のCLS銀行により、異なる通貨を同時に決済することが可能な仕組みを作ったのです。(CLS銀行は、2002年から稼働しています)

CLS銀行は、各国の中央銀行全てが営業している時間帯(日本時間の午後3時から5時の間)に、決済指図を出します。その指図を各国の中央銀行が執行します。

PVP(Payment versus Payment)他通貨同時決済と呼ばれる方式です。

リスクがなくなるなら、みんな CLS銀行に口座もったらいいんじゃない?

と思うところですが、実は口座を持てるのは選ばれた人だけ。

日本の銀行だと、都銀の3行、三菱UFJ、みずほ、三井住友のみです。他には三菱UFJ信託銀行、野村ホールディングス、農林中央金庫、三井住友信託銀行など。CLS銀行への出資が必要だったりと、加盟するための条件や審査が厳しいのです。

晴れて、加入した銀行は「CLS決済メンバー」になります。

外国為替を取り扱う業者は他にもいます。

例えば、地銀。そのような業者はどうしたらいいのでしょう?

CLS銀行の、「サードパーティーサービス」を利用します。

外国為替取引をCLS決済メンバー行に依頼して、CLS決済を実現します。

そして、ここでももちろんSWIFTが登場します。

銀行間の決済指図を統一して管理していメッセージの中に CLS決済に関する情報を追加することで、CLS決済が行われます。

CLSメンバーであれば、CLS銀行のコードを、サードパーティーサービスを利用している先ならば、依頼先のCLSメンバー銀行のコードを入れたメッセージを、SWIFTを利用して送受信することとなります。

運用会社でもCLS決済

このCLS銀行が、2002年にスタートした時、サードパーティ向けの「CLS決済システム」開発を担当したのでした。

私が新卒で入社し、14年勤めた会社での最後のプロジェクトでした。

使う環境・データベース・プログラム言語全てがメンバーにとって初めてのことだったのもあり、とても苦労したプロジェクトでもありました。そして、初めて夫と一緒に働いたプロジェクト。

そんなことで、20年近くも前のことですが、「CLS」と聞けば、何かしら?と反応するぐらいの単語ではありました。

その後も、別なところでSWIFTシステムの仕事をしていましたが、そこはCLS決済メンバーだったので、知識は役立っていました。

なんと、その単語を去年久々に聞いたんです!

20年前にやっていた話が何故今頃?と思いました。

数年前に、金融庁から外国為替決済業務のリスク管理の観点で、CLS決済の導入を促進する方針が示され、信託銀行・証券会社・運用会社でも、外国為替取引時にCLS決済を導入する対応が進められてきました。

それが、いよいよ前職の会社でも適用されるところに来ていたのでした。

運用会社の場合、運用するファンド運営で発生する、外国為替取引をCLS決済で行うわけですが、実際には、為替銀行がCLS銀行にCLS決済を依頼することとなります。

為替の時差リスクを排除する代わりに、追加の手数料(ファンドのコストとして処理されるようです)と取引の指図をしてから、執行までに追加の時間が必要になるところが変わる点でしょうか。

CLS決済システムの思い出

夫とはたまに、CLSプロジェクトの時はこうだったよね〜と話しをすることがあります。

その時、データベース設計も担当していた夫が、だいぶ先輩だった私に質問してきました。

データの項目名は、日本語をローマ字表記するのと、英語にするののどちらがいいですか?

なんでもいいよ〜

!!(なんでもいいわけないだろ!)

言葉をなくす夫。

私としては、名前は英語でも日本語でもなんでもよかったんです。

そこにこだわりはひとつもありませんでした。

重要なのは、必要な項目が漏れなくあって、プログラムを作る人に分かりやい、それだけと思っていたので。

夫を驚かせたエピソードは、ちょいちょい今でも家で語られています・・。